復刻版『吉里吉里語辞典』の刊行によせて

明学が取り組む東日本大震災の被災地復興支援活動のひとつに,社会学部社会学科の浅川先生が中心となり明学生とともに取り組んでいる「吉里吉里語辞典アーカイブ化プロジェクト」があります。

このプロジェクトは,岩手県大槌町吉里吉里の言葉・文化を通じての復興支援活動です。第1段階として『吉里吉里語辞典』の電子データ化作業を完了し,書籍の復刻版刊行を果たしました(関谷徳夫著,復刻版『吉里吉里語辞典 いとしくおかしく懐かしく』ハーベスト社,2013年3月11日発行)。現在は,第2段階であるアーカイブ化活動が進行しています。(詳しくは浅川研究室のWEBサイトをご覧ください。http://www.asakawa.skr.jp)

このページでは,復刻版『吉里吉里語辞典』の刊行に寄せて,その経緯と刊行の社会的意義について浅川先生に紹介していただきました。

復刻版『吉里吉里語辞典』の刊行によせて

−くらしを後世に伝え,復興を可視化し,希望を与えてくれる辞典−

浅川達人

2011年3月11日,東日本大震災がもたらした大津波によって,岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里は甚大な被害を受けました。井上ひさしの小説『吉里吉里人』によって,かつて全国的に有名になったこともあるこの地は,現在では津波被災地のひとつとして知られることとなりました。吉里吉里で生まれ育った関谷徳夫さん(2013年現在で81歳)は,この地域で使われてきた方言である「吉里吉里語」を標準語で紹介した『いとしくおかしく懐かしく 私の吉里吉里語辞典』を2007年に自費出版していたのですが,自宅に保管していた在庫の全てを,自宅もろとも今回の大津波にさらわれてしまったのです。

2011年6月。津波にさらわれたアルバムなどの思い出の品々を選り分け展示していた会場でボランティアをしていた明治学院大学の学生が,偶然一冊の吉里吉里語辞典を発見しました。当時,ボランティアセンター長補佐をつとめていた浅川が,関谷徳夫さんの息子さんである関谷晴夫さんと一緒にその発見された一冊を展示会場から貰い受け,浅川が東京に持ち帰り,砂を払いしわを伸ばして一頁ずつスキャンし,画像データを作成しました。その画像データに基づいて,学内はもとより学外の方を含む134名のボランティアが入力作業を行い,2011年11月末には電子データ化を完了しました。その後プリントアウトしたものを著者の関谷徳夫さんに校正していただき,電子データを修正する作業を2012年12月まで繰り返しました。2013年3月,ついに復刻版『吉里吉里語辞典』として刊行するに至ったのです。

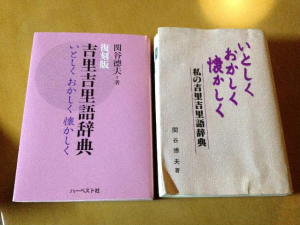

左が復刻版。右が発見された一冊。

吉里吉里語とはどんな方言か,方言を辞書という形で遺すことにどんな意味があるのか,「横座(よござ)」という吉里吉里語を例として考えてみましょう。意味は「囲炉裏の周囲の場所での一番の上座。通常その家の家長が座るべき定位置とされて来た。(p.521)」と記されています。吉里吉里でも今は,囲炉裏がある家はほとんどないでしょう。吉里吉里の家々から囲炉裏が消えると同時に,この「横座(よござ)」という言葉も失われ,と同時に「座る場所には意味があった」という記憶も失われていきます。復刻版『吉里吉里語辞典』には,吉里吉里でこれまで営まれてきた生活を描き出し,それを後世に伝える貴重な資料としての意味があるのです。

それだけではありません。震災から2年が経過した2013年3月の吉里吉里の風景は,瓦礫撤去が完了した2011年秋の風景とほとんど変化がないのです。役場や関係各位の復興に向けた懸命な努力が絶え間なく続いているのは事実です。しかしながら,目に見える形での復興は遂げられていないこともまた,悲しいながら事実なのです。復刻版『吉里吉里語辞典』は現在,震災後,大槌町で唯一の書店として営業を開始した一頁堂書店で販売され,人びとは復刻版を手に取ることができます。小さな本の復活に過ぎないのですが,目に見える復興のひとつではあるのです。これが,復刻版『吉里吉里語辞典』がもつもうひとつの意味です。

さらには,被災地から遠く離れた場所で暮らす人でも,この小さな本を手にすることができます。東北地方のひとつの街の言葉や生活に対して,関心を寄せてくれる他者が全国に存在する。そのことを,未来が見えないなかでも懸命に暮らしている大槌町のみなさんが知ったとき,それは大槌町のみなさんに対して,地域社会に対する誇りと,愛着と,明日への希望を与えてくれることでしょう。

(注:本稿は『図書新聞』に掲載した浅川の原稿を基に,加筆修正することで執筆しました)