野沢 慎司

主要研究テーマ

現代の多様な家族と社会的ネットワークを幅広く考察

ゼミ(または授業)内容

現代家族と社会的ネットワークの研究。親の離婚・再婚と子どもなどに焦点をあて、その支援ネットワークや社会制度などと関連づけて考察します。

近年の研究テーマ

1 ステップファミリー研究

現代家族のなかでも、継親子関係を含む家族、ステップファミリーにとくに注目しています。両親の離別・死別、そして再婚の後に形成される家族の親子、継親子、夫婦などの関係発達とそれを支援する多様なネットワークについて研究しています。離婚や再婚が増えた現代の日本では、初婚核家族モデルにとらわれない新しい家族関係やそれを支える政策・制度を再検討することが急務です。そのために、国内外の多様な分野の専門家と研究・実践に関する交流・協働を展開しています。

2 現代家族のネットワーク論的研究

社会的ネットワーク論の視点から、現代家族の様々な側面について調査研究しています。個人の家族意識や行動、夫婦や親子の家族関係のあり方、そして友人・親族・近隣・職場における人間関係ネットワークのあり方が、相互にどのように関連しているかが主要な研究課題です。社会をネットワークと見る視点のユニークさを使いながら、社会の環境や制度のあり方と家族・ネットワークの関係を探究しています。

担当授業

主な学部担当授業

- 家族社会学

- 社会的ネットワーク論

主な大学院担当授業

- 家族社会学研究

主な業績

著書

- 『ステップファミリー-子どもから見た離婚・再婚』角川新書 2021年(共著).

- 『ステップファミリーのきほんをまなぶ-離婚・再婚と子どもたち』金剛出版 2018年(共編著).

- 『ネットワーク論に何ができるか-「家族・コミュニティ問題」を解く』勁草書房 2009年(単著).

論文

- 「ケア関係としての婚姻関係と親子関係の制度的分離問題-日本の現状への視点」 『家族研究年報』(家族問題研究学会) 49号 2024年.

- 「ステップファミリーと「ひとり親家族パラダイム」―離婚・再婚家族モデルの画一性と子どもの不在」 『社会福祉学』(日本社会福祉学会) 64巻4号 2024年.

- 「離婚・再婚と継続する親子関係の可能性―子どもの権利に無関心な日本社会」 『法社会学』(日本法社会学会/有斐閣) 89号 2023年.

- 「ステップファミリーをめぐる日本的課題―子どもの権利に着目して」 『家庭の法と裁判』(家庭の法と裁判研究会編/日本加除出版) 39号 2022年.

- 「離婚・再婚を理解するための社会学的視点」 村尾泰弘編『Q&A離婚・再婚家族と子どもを知るための基礎知識―当事者から心理・福祉・法律分野の実務家まで』明石書店 2022年.

- 「ステップファミリー―複数世帯を横断するネットワーク家族の可能性と法制度の再構築」 二宮周平・風間孝編『家族の変容と法制度の再構築―ジェンダー/セクシュアリティ/子どもの視点から』法律文化社 2022年.

- 「ステップファミリーと「多様な家族」の限界―子どもの視点から壁を超える」 『家族関係学』(日本家政学会 家族関係学部会) 40号 2021年.

- “Similarities and variations in stepfamily dynamics among selected Asian societies,” Journal of Family Issues, Vol. 41, No. 7, 2020.

- 「ステップファミリーにおける親子関係・継親子関係と子どもの福祉―子どもにとって「親」とは誰か」 『福祉社会学研究』(福祉社会学会) 17号 2020年.

- “East Asian Stepfamilies,” Susan Stewart and Gordon Limb eds., Multicultural Stepfamilies, San Diego, CA: Cognella Academic Publishing, 2020.

- “Remarriage and stepfamilies,” Stella Quah ed., The Routledge Handbook of Families in Asia, Routledge, 2015.

- “The social context of emerging stepfamilies in Japan: Stress and support for parents and stepparents,” Jan Pryor ed., The International Handbook of Stepfamilies, John Wiley & Sons, 2008.

翻訳・その他

- 『リーディングス ネットワーク論-家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房 2006年(編・監訳).

- リム・ヒュイミン(野沢慎司訳)『お父さんお母さんへ ぼくをいやな気もちにさせないでください-離婚した両親への手紙』(日本離婚・再婚家族と子ども学会) 2019年.

*研究業績の詳細な最新情報はこちら。

社会的活動

- 日本社会学会:理事/学会賞担当(2021年~2023年)、『社会学評論』専門委員(2013年~2016年)、日本社会学会奨励賞選考委員(2012年~2013年)

- 日本家族社会学会:学会賞選考委員/第3回奨励著書賞(2023年~2024年)、理事・編集委員長(2019年~2022年)、『家族社会学事典』編集幹事(2020年~2023年)、学会賞選考委員(2018年~2019年)、理事/研究活動委員(2013年~2016年)、理事/庶務委員(2010年~2013年)、理事・編集副委員長(2007年~2010年)、『家族社会学研究』編集委員(2002年~2007年)

- 日本離婚・再婚家族と子ども研究学会:企画委員(2024年~)、理事/副会長(2019年~2024年)、第4回大会事務局長(2020年~2021年)、編集委員(2019年~2020年)、第2・第3回大会委員長(2018年~2020年)

- 家族問題研究学会:『家族研究年報』編集委員長(2010年~2012年)、編集委員(2008年~2010年/2012年~2013年)、会長(2024年~現在)

- 日本都市社会学会:『日本都市社会学会年報』編集委員(1995年/1997年~2000年)、企画委員(2001年~2005年)

- ステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパン:調査研究アドバイザー(2001年~2013年)、アドバイザリーボード(2013年~)

- 家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験臨時試験委員(家族社会学)(2011年~2013年度)

- 家庭裁判所調査官養成課程後期合同研修講師(2009年度~)

メッセージ

家族とネットワークをめぐる旅

人生は不思議な旅です。その旅を方向づけ、彩り、変化させるのが「社会的ネットワーク」です。私たちは、社会という巨大な人間関係ネットワーク上の一点に生み落とされ、そこを起点として人や出来事に出会う旅に出ます。そして、様々な人々との関わりのなかで自分を編み上げ、編み変えていくのです。このネットワークのなかでも、家族という関係は独特です。家族が好きな人も嫌いな人も、自分の望む家族を追い求め、あるいは家族から逃れようとして人生を過ごすうちに、それまで当然すぎて見えなかった「家族」という磁場に囚われていた自分に突然気づくこともあります。その家族はそれ以外のネットワークと複雑に絡まっています。恐らく人生の不思議さの多くはここに由来すると言ってもよいでしょう。来年のゼミではどんな出会いがあるのか、卒業したゼミ生たちはどんな旅を続けているのかと、思いを馳せながらこの不思議を探究するゼミをやっています。

ゼミ紹介

心がけていることは、世代間の交流である。ゼミの飲み会なども3年生と4年生、および大学院生も合同で行うことを常としている。同質的な同学年だけで仲良くなるのではなく、先達から後輩へと経験(卒論研究ばかりでなく就活なども含めて)が伝わることのメリットを最大化したい。最近のゼミ合宿では、卒業生/大学院生の参加により世代間交流が盛り上がっている(学年混合チームによるディベート大会など)。通常のゼミや卒論発表会に卒業生が駆けつけてくれることも多い。個人のネットワークを拡張する機会としてのゼミの機能を今後さらに拡大したいと思っている。

ネットワークの拡張という側面は、フィールドワーク主義というもうひとつのゼミの特徴とも深く関連している。文献のなかから紡ぎ出した問いを、可能な限り自分の足を使って獲得した情報で吟味することが半ば義務づけられている。それは結局、自分のネットワークを動員し、さらに拡張し(未知の誰かと出会い)、信頼関係を作り上げ、そのなかで自分を発見・確認するという人生において重要なプロセスを経験することにほかならない。そのプロセスに足を踏み出すのには勇気が要るが、ひとたび動き出したゼミ生たちが大きな収穫を得て成長を遂げる姿を毎年目撃することになる。ゼミ生たちの眼が捉えたものから私はどれほど多くのことを学ばせてもらっていることか...。

2024年度の野沢ゼミ合宿

ゼミの夏合宿では、毎年テーマを決めてディベート・トーナメント大会を開催している。3・4年生混合チームによって優勝を争う。2024年度は「日本政府はヤングケアラー支援政策を強化するべきである」という論題を巡って闘論。その後、スポーツ、懇親会、牧場などで楽しんだ(2024年9月、栃木県那須市にて)。

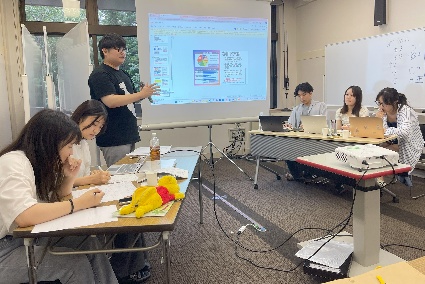

2024年度ゼミ卒論・修論発表会

2025年1月29日に、4年生5名が卒論研究、大学院生1名が修論研究の成果を報告する会を開催した。ゼミの卒業生が3人も会場に駆けつけて、コメントしてくれたことが嬉しい。ゼミの3年生たちも積極的に質問して、活発な議論が展開した。

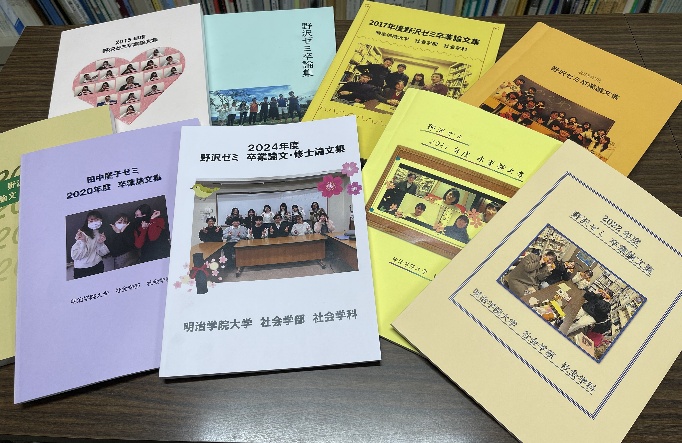

『野沢ゼミ卒業論文集』最新号とバックナンバー

毎年、卒業式の日にこの卒論集をゼミ卒業生に手渡して白金校舎から送り出している。

【野沢ゼミに関する記事紹介】

- 2025.4. 3 野沢ゼミ2024年度卒論・修論発表会、そしてゼミ論集完成

- 2024.10.31 野沢ゼミ 那須にて合宿を行いました!

- 2023.10. 5 野沢ゼミ 夏合宿を行いました

- 2023.3. 4 野沢ゼミの2022年度卒論発表会が開催されました!

- 2022.3. 3 野沢ゼミが卒業論文発表会を開催!

- 2019.10.15 野沢ゼミ合宿でのディベート体験

- 2019.7.11 多文化共生ファシリテーター認証を受けた卒業生が『カトリック新聞』に取り上げられました!

- 2019.2.24 野沢ゼミ:卒論発表会を行いました!

- 2018.12. 7 学部講演会「困難を経験する子どもたちの支援」に参加して

- 2018.9.19 【野沢ゼミより】台風を乗り越え、修善寺でゼミ合宿を行いました!

- 2018.6.16 野沢ゼミ:ゲストをお迎えしました!

- 2018.6. 5 卒業生の平田さんから3兄妹ソーシャルバンド一途(いちず)の活動について寄稿いただきました